Doolgi Institute를 만들며 ’연구‘라는것은 무엇일까? 사람들는 ‘연구’를 어떻게 정의하고 있을까? 궁금해졌습니다. 그래서 어제 퇴근길에 지하철에서 연구란 무엇인가 검색하다가 좋은 글을 보게되어 공유드리고 더하여 제 생각을 덧붙여 보았습니다.

---------------------절취선--------------------

연구란 무엇인가?

연구란 무엇일까요?

연구(硏究)라는 말 자체의 어원은 갈다 연, 궁구할 구로 '어떤 사실이나 진리를 알아내기 위해 열심히 찾고 갈고 닦고 탐구하다'라는 뜻입니다.

의미가 광범위한데 그렇다면 예를들어 나무위키를 찾아보고 유튜브로 열심히 정보를 찾고 정리하는 것도 연구라고 할 수 있을까요?

NSF(National Science Foundation)에 오랫동안 근무한 George Hazelrigg은 무언가를 단순히 개발(develop), 설계(design), 최적화(optimize), 제어(control), 관리, 조종(manage) 등을 하는 것은 연구의 목표가 될 수 없다고 합니다.

유타대학교 Matt Might 교수는 세상이라는 커다란 원에 아주 작게 살짝 튀어나온 조그마한 것을 박사학위라고 하고 이렇게 작은 일부분이라도 '인류 지식의 한계선을 밖으로 확장시켜 나가는 것'이 연구라고 했습니다.

과학자 아인슈타인은 연구란 무엇이다라고 말한적은 없고 연구에 대해 언급한 적이 있는데, "우리도 우리가 뭐하는지 잘 모르잖아요. 알면 연구 아니잖아요. 그렇잖아요?"라고 하였습니다.

이 앞단의 글은 연구가 무엇인지 쉽고 잘 정리된 '연구는 무엇인가 R과 D'라는 블로그 글에서 가져왔습니다. 좀 더 자세하고 쉽고 친절한 설명을 원하신다면 위 링크를 보시면 될 것 같습니다.

저 글에서 인상 깊었던 부분은, NSF(National Science Foundation)라고 1950년 설립된 미국 상무부 산하 정부기관에서 연구자에게 연구비를 지원할 때 '지금 (저 연구를 통해) 우리 인류가 알지 못하는 어떤 새로운 지식을 얻을 수 있는가 없는가, 그리고 그 지식이 무엇인가?'에 대한 대답을 비교적 명확히 할 수 있는 프로젝트에만 지원을 해준다고 합니다.

다시말하면 연구란 단순한 작업(task), 개발, 설계, 최적화 같은 것이 연구가 아니고, '새로운 지식을 얻고 이로 인한 파급효과로 인해 얻어질지도 모르는 새로운 지식을 추구하는 것'을 연구라고 합니다.

그래서 연구란 무엇인가?

제 생각엔 이렇습니다.

연구란 무엇일까에 대한 가장 가까운 답은 '저 아인슈타인의 말' 속에 있습니다. 즉, 아인슈타인처럼 '어떤 것에 무한한 흥미를 느껴 무지막지하게 몰입하여 골똘히 생각하고 분석하다 보니 또 다른 새로운 지식을 발견하게 되는 것'이 바로 연구입니다.

그러니까 작업(task), 개발, 설계, 최적화 같은 것이 연구다 아니다가 중요한 게 아니라, 그 순간 오로지 그 작업에 몰입했는가, 개발에 몰입했는가, 설계에 몰입했는가, 최적화에 몰입했느냐가 바로 연구인지 아닌지를 가를 수 있는 지표라는 것입니다. (몰입에 대해 더 알고 싶으시다면 좋은 책을 소개해드립니다)

저 블로그에서도 김연아 이야기가 나오는데, 혹시 현역 시절 김연아가 연습하는 링크에서 기자가 김연아에게 물었던 질문을 아십니까? 기자가 김연아에게 "어떻게 그렇게 매일 연습하세요?"라고 물었는데, 그 때 김연아는 무슨말이지 했으나 대답은 해야하니까 "그냥 하는거죠 뭐"라고 한 것과 아이슈타인의 답변은 매우 유사합니다. 여기에서 단서를 찾을 수 있습니다.

생각해보지도 않은 것을 물어보니까 어쨌든 물어봤으니 내 생각을 말하는 뉘앙스. 이것이 연구입니다. 새로운 지식을 얻기 위한 것이 연구라고 '연구의 목표'를 설정하고, 다시 재정립하고, 어떤 단계를 거쳐서 연구가 되는 것이 아닙니다.

아이슈타인, 김연아처럼 몰입하여 하다 보니 무언가가 된 것이 바로 연구이고, 그 무언가는 세상에 없었던 새로운 지식이나 세상에 파급 효과를 가져올 무언가인 것이지요.

연구를 위한 문제정의, 문제해결 등 이러한 단계를 설정하여 연구를 진행해야 한다는 것도 마찬가지 입니다. 이러한 논리는 서비스 디자인을 예로 들면, 서비스 디자인이라는 프로세스를 통해 성공적인 에어비앤비가 만들어 졌다는 논리(이것에 대한 구체적인 포스팅은 작성 예정)와 같습니다.

하지만 에어비앤비는 서비스 디자인학의 서비스 디자인 툴과 단계를 잘 활용하여 성공한 것이 아니고, 하다보니까 장사가 잘되어서 이것저것 추가하고 체계를 잡아 성공적인 에어비엔비 서비스가 된 것입니다.

또한 육조 혜능스님은 단박에 깨우치는 돈오(頓悟)라는 개념을 말하였습니다. 물론 깨달음과 연구와는 다를 수 있으나 기존의 어떤 체계보다는 앎(知)에 대해서는 강력한 직관력과 몰입을 강조한 가르침이 아닐까 싶습니다.

정판교는 단순히 배우고 익히는 것이 아니라 '특식'을 가져야 한다고 말했습니다. 또한, 연구란 앞 단에서 '무언가 새로운 지식을 얻는 것'이라 하였습니다.

종합하자면 연구란 한자 뜻 그대로 '어떤 사실이나 진리를 알기 위해 열심히 찾고 갈고닦고 탐구'하다 보면 자연스럽게 그것을 즐기게 되고, 파인만처럼, 수학자 허준이처럼 뭘 해야 해서 하는 것이 아니라 하루 종일 그 생각을 즐기다 보니 무언가가 나오는 것 입니다.

결국, 나는 이 연구 주제에 대해 연구실을 퇴근한 후에도 생각했는지, 얼마나 이 연구에 몰입했는지를 생각해 보면 내가 하는 것이 진정한 연구인지 아닌지를 알 수 있습니다. 반대로 생각하면, 진정으로 연구에 몰두하고 있었다면 '연구란 무엇인가'가 과연 중요할까요?

즉, 정리하자면 연구란 '어떤 주제에 깊게 몰입하여 대상을 깊이 있게 조사하고 분석하여 그것의 이치를 구분하고 진리를 밝히고자 하는 초몰입의 행위' 입니다.

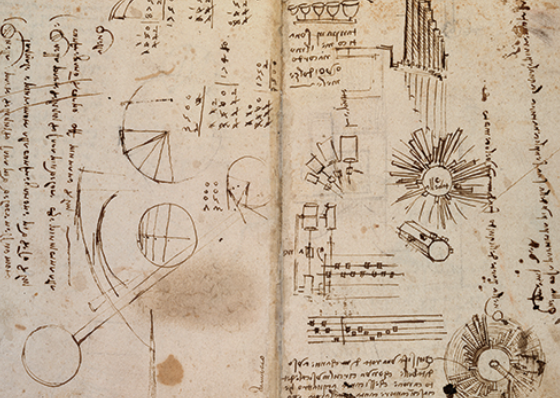

이러한 행위 자체가 '연구'이며 이것으로 인한 부산물이 인류에게 새로운 지식과 가능성을 줄 수도 있는 것입니다. 레오나르도 다빈치 처럼 말입니다.

연구란 단순한 절차나 체계적인 접근이 아니라, 강렬한 몰입과 탐구의 과정 속에서 자연스럽게 새로운 지식을 발견하는 과정입니다.

기존의 연구의 정의에서는 ‘새로운 지식을 창출하는 것’에 집중했다면, 저는 연구 행위의 본질을 초몰입 상태에서 찾고 있다는 것을 또 다른 관점으로 새롭게 제시해봅니다.

이상으로 비둘기 연구소장의 생각을 적어보았습니다. 생각 확장과 연구의 이해에 도움이 되었기를 바라며 혹시 여기까지 읽으신 분이 있다면...

♡ 감사합니다♡

↓ ↓공감버튼

'00. 소개' 카테고리의 다른 글

| 인사말 (4) | 2025.03.06 |

|---|---|

| Doolgi Institute 개요 (2) | 2025.03.04 |